Lotique : définition et exemple

En fonction de s'il s'agit d'eaux en mouvement ou stagnantes, il existe deux grands types de systèmes aquatiques. Les écosystèmes lotiques, également connus sous le nom d'écosystèmes riverains, sont ceux dont les eaux sont toujours en mouvement, sauf en cas de sécheresse sévère où ce mouvement est réduit et peut même disparaître.

Dans cet article de ProjetEcolo, on vous présente les écosystèmes lotiques en vous parlant de leurs principales caractéristiques et de leurs différences avec les écosystèmes lentiques.

Types d'écosystèmes aquatiques

Avant d'aborder la question des écosystèmes lotiques, commençons par clarifier les principaux types d'écosystèmes aquatiques:

Les écosystèmes d'eau douce

Les écosystèmes d'eau douce couvrent environ 0,8 % de la surface de la Terre et fournissent un habitat à des organismes aussi divers que les reptiles, les amphibiens et plus de 40 % des espèces de poissons. Ces écosystèmes contiennent peu ou pas de sel et peuvent être différenciés en : rivières et ruisseaux (écosystèmes lotiques, à mouvement rapide), lacs, étangs et zones humides (écosystèmes lentiques, à mouvement lent).

Écosystèmes d'eau salée

Les écosystèmes marins ou d'eau salée sont les plus grands écosystèmes existants et couvrent plus de 70 % de la surface de la Terre, contenant environ 97 % de l'eau existante. Ils abritent des organismes allant des coraux et des échinodermes aux algues brunes et aux dinoflagellés. Ces écosystèmes se caractérisent par leur forte teneur en minéraux et en sels dissous. Parmi les types d'écosystèmes d'eau salée, on peut citer : les océans, les estuaires, les zones humides, les cheminées hydrothermales, les marais salants et les récifs coralliens.

Qu'est-ce qu'un écosystème lotique - Définition et caractéristique

Les écosystèmes lotiques sont des systèmes où l'eau s'écoule rapidement, dans une seule direction. Ces écosystèmes comprennent toute masse d'eau en mouvement, comme les rivières, les ruisseaux, les sources, les canaux, etc. Dans ce qui suit, voyons toutes les caractéristiques des écosystèmes lotiques ou des écosystèmes d'eau en mouvement.

- Les matières dissoutes, c'est-à-dire les matières provenant de la dissolution de la charge sédimentaire (généralement des ions issus de l'altération chimique du substrat) sont transportées tout au long du cours d'eau.

- Ses eaux présentent un certain degré de turbidité, c'est-à-dire d'opacité, qui peut être déterminé par la quantité d'argiles, de sables et de boues, de bactéries et d'autres micro-organismes ou de précipités chimiques présents. Si la turbidité est élevée, il sera difficile de voir à travers l'eau, et si la turbidité est faible, l'eau sera claire.

- Ils ont une progression longitudinale de la température (la température tend à augmenter le long du cours du système ; plus la rivière ou le ruisseau est petit, plus la variation de la température est importante et plus la réponse aux fluctuations de la température environnementale est rapide et, à mesure que le volume d'eau augmente avec le cours de la rivière ou du ruisseau et devient plus constant, l'amplitude de la variation de la température diminue).

- Ils contiennent des gaz atmosphériques et, de fait, une forte concentration d'oxygène, surtout dans les zones où le mouvement de l'eau est plus important et lorsque la température est plus basse, car la quantité d'oxygène dissous diminue à mesure que la température de l'eau augmente.

- En général, les écosystèmes lotiques abritent une grande biodiversité, comme des insectes (éphémères ou plécoptères), des poissons (truites, anguilles...) ou des mammifères (loutres ou castors).

- Les écosystèmes lotiques sont caractérisés par deux types de zones : les rapides et les bras morts. Les rapides sont des zones où l'eau coule si vite qu'elle transporte la plupart des sédiments en dissolution ou en suspension, tandis que les bras morts sont des parties plus profondes de la rivière où la vitesse du courant ralentit et où les sédiments transportés ont tendance à se déposer et à s'accumuler sur le lit de la rivière.

Exemples d'écosystèmes lotiques

Les écosystèmes lotiques comprennent tous les écosystèmes où l'eau est en mouvement, tels que les rivières, les ruisseaux, les sources, les criques, les ruisselets et les canaux.

Écosystèmes lotiques : rivières et ruisseaux

L'eau des rivières et des ruisseaux est toujours en mouvement, ce qui permet aux plantes et aux animaux qui y vivent de mieux s'adapter à ces conditions d'eau en mouvement, comme le saumon.

Exemples d'écosystèmes lotiques : les sources

Les sources sont des zones où l'eau souterraine est exposée, s'écoulant généralement de la surface de la terre. L'eau des sources provient d'aquifères ou de la nappe phréatique et peut avoir parcouru de longues distances depuis son point d'origine jusqu'à ce qu'elle s'écoule à l'extérieur. Il existe différents types de sources et leurs eaux peuvent varier en qualité (il y a des eaux potables et non potables), en quantité d'ions qu'elles contiennent (en fonction du parcours suivi et des conditions géologiques de l'aquifère d'où provient la source) et en température (certaines sont des sources d'eau froide et d'autres peuvent dépasser les 500ºC). En outre, les sources peuvent être pérennes et émerger de manière saisonnière ou éphémères et présenter des intervalles tout au long de l'année au cours desquels elles émergent de manière irrégulière.

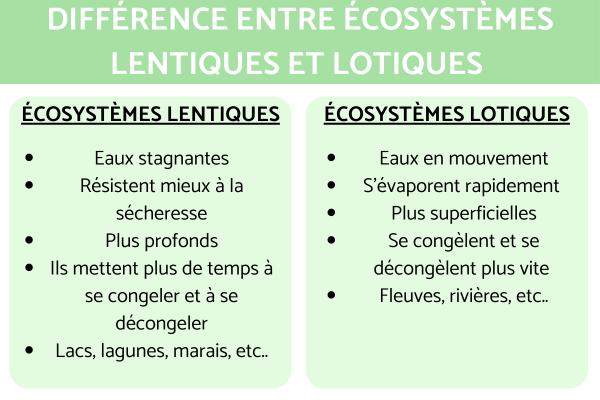

Différence entre écosystèmes lentiques et lotiques

Les principales différences entre les écosystèmes lentiques et lotiques sont :

- Les écosystèmes lentiques, par opposition aux écosystèmes lotiques, sont ceux formés par des eaux stagnantes, comme les lacs, les étangs, les fossés, les étangs saisonniers et les marais.

- Dans les écosystèmes lotiques, on trouve des algues, des plantes flottantes et enracinées, des invertébrés comme les crabes et les crevettes, des amphibiens comme les grenouilles, les salamandres et des reptiles comme les serpents d'eau et les alligators. Dans le cas des eaux stagnantes, en raison de leur plus grande perméabilité à la lumière, elles peuvent abriter une grande variété de plantes aquatiques.

- Contrairement aux écosystèmes lotiques, les écosystèmes lentiques ont tendance à résister plus longtemps à ces conditions défavorables pendant les périodes de sécheresse les plus chaudes et à mettre plus de temps à s'assécher complètement, de sorte que les organismes vivant dans ces systèmes peuvent continuer à le faire en dépit de la diminution des réserves.

- Dans les systèmes lentiques, on distingue trois couches différentes : l'épilimnion, le métalimnion et l'hypolimnion. L'épilimnion est la couche d'eau superficielle, qui contient la plus forte concentration d'oxygène et de lumière, ainsi que de la vie ; le métalimnion est la couche intermédiaire, où la température de l'eau commence à diminuer (c'est généralement dans cette strate que se trouve la thermocline) et où la vie commence à diminuer, bien qu'elle contienne encore de nombreux organismes ; l'hypolimnion est la zone la plus profonde, qui maintient la température en hiver (elle met plus de temps à se réchauffer mais aussi à se refroidir) et où la quantité de lumière capable de pénétrer dans l'eau diminue énormément, et l'obscurité totale peut se produire. C'est pour cette raison que c'est dans cette dernière couche que l'on trouve le moins d'organismes vivants.

- Une autre différence entre les deux types d'écosystèmes est que les écosystèmes lotiques ont tendance à être moins profonds que les écosystèmes lentiques, ce qui fait de la température l'un des facteurs abiotiques les plus importants pour la vie dans ces systèmes. L'eau des écosystèmes lotiques gèle et dégèle plus rapidement que l'eau profonde des écosystèmes lentiques. Les écosystèmes lotiques dépendent des précipitations, de la fonte des neiges et des sources pour assurer l'écoulement de l'eau. En période de sécheresse, ces systèmes de surface s'assèchent, entraînant la mort de nombreux organismes qui y vivent.

Si vous souhaitez lire plus d'articles semblables à Lotique : définition et exemple, nous vous recommandons de consulter la catégorie Écosystèmes.